他是先后承担过中国古代史、中国历史要籍介绍及选读、文献检索及历史论文写作、中国传统文化概论、中国史学史、史学概论、中国古代史专题讲座等课程的教授,是历史学专业的重要掌舵者。他个子不高,双眼黑亮有神,鬓角微斑,灰色的西装外套显得人格外精神。我们带着对“北大人”的向往,走进了他的世界。

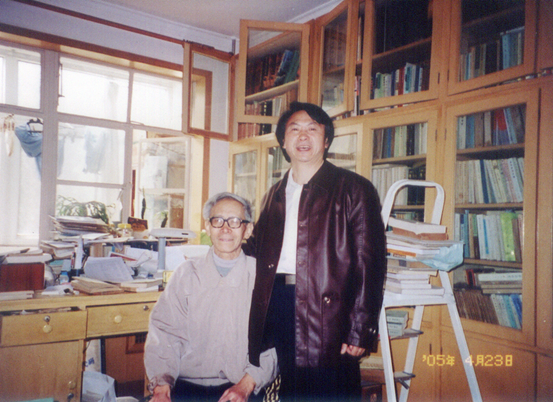

图为胡克森老师及其硕士生导师祝总斌先生

胡老师的课,深入浅出,鞭辟入里,生动而富有感情。在讲到春秋文化之三家分晋时,有这样一条笔记:“前453年,韩、赵、魏,灭智氏。”讲过去许久,胡老师突然停顿又回头在“灭”字前加了一个“败”字,嘴里说着:“应该是先败后灭。”在学术上的较真与胡老师在生活中的亲和风趣并不冲突,早在2002年时就有学生开始称呼他为“小老头”,他欣然接受。12级历史班学生傅莉君说:“胡老师在学术上有自己的见解,上他的课总会收获许多,而且阅历丰富,很亲切,感觉和爷爷一样。”

小老头是一个有大故事的人。

作为邵阳学院的资深教授,“荣誉等身,质朴亲切”是大家公认给胡老的标签。他集湖南省优秀教师、邵阳市首届优秀社会科学专家、邵阳市优秀共产党员、邵阳学院“十佳科技标兵”、“十大师德标兵”等诸多荣誉于一身,在这荣誉等身的背后又有着怎样的故事呢?

1953年胡克森出生在洞口县的一个小山村里,父亲是民办教师,从小学开始,求学路的坎坷就已初现端倪。因为教学设施的不完善和人事的频繁调动,六年制的小学他断断续续读了五年半。升入洞口七中读初中之后,也仅读了一年便因为文化革命的冲击而停课,此后间断地上课,在1968年初彻底中断了求学之旅。胡老师在回忆时说:“失去学习机会之后原有的课本被乡亲邻居们撕掉卷了纸烟,其他的读物完全没有,我做了十年的梦,每一次都梦到我又回去读书了。”

1977年冬恢复了高考制度,24岁的胡克森也是570万考生中的一员,意料之中地名落孙山。初中肄业的他完全没有接触过高中数学,数学试卷上的字母他大都不认识,考完之后他比划着去问老师,说:“上面一个大耳朵,下面一只长脚的字母叫什么?”老师嘲弄地说:“贝塔。你认都不认识还来做题呢。”然而6个月之后再一次的高考给了他新的希望。在集体化生产空隙中,他两个月之内自习完了从别人那里借来的8册数学书,包括初中和高中的全部内容。然后又以文科理科全部报考人数平均分数第一名的成绩被文科复科班录取学习了3个半月,为78年的高考做考前准备,后来,那一年,整个黄桥区文科就考上了两人,全部录取在邵阳师专中文科二班,他就是其中之一,这一度成为黄桥地区的传奇。

胡克森对历史的沉迷也缘起于大学这段时期,刚进大学恰逢中国共产党十一届三中全会的召开,此后思想解放全面展开,对中国的封建社会为何会这样漫长的不解令他开始认真看一些历史方面的书籍,并反复阅读了大量有关中国古代封建社会长期延续原因的争论文章。1981年,他写了第一篇论文:《浅谈中国封建社会长期延续的原因》,这也成为了他立志报考历史学中国古代史专业研究生的动机。1981年大学毕业之后应母校邀请回到了洞口七中担任历史教师,在努力教学之余他开始为研究生考试做准备。1986年被顺利录取为北京大学中国古代史专业魏晋南北朝研究方向的研究生,师从田余庆、祝总斌先生。

1998年胡克森调入邵阳师专政史系任教,先后任过讲师、副教授,成为历史学专业的掌舵者。2006年评为教授,2012年晋升为三级教授。作为一名学者型教授,胡老师在科研教学方面做出了自己的贡献。

在科研上,胡克森先后完成国家社科基金项目、省教育厅重点课题和院级重点课题5个,现正在主持的课题有全国社科基金重大项目子课题一个,省社科规划办重点课题和省教育厅重点课题各一个。2005年他主持的国家社科基金项目《春秋至秦汉时期从分裂走向统一的文化思考》获得立项,使邵阳学院实现了建校以来国家社科基金申报史上零的突破,从而使学校的科研水平进入到一个新的阶段。十多年来胡克森先后发表学术论文40多篇,出版专著3部:《儒家理想与秦汉政权》、《“五缘”文化与中华民族凝聚力研究》,《融合——春秋至秦汉时期从分裂走向统一的文化思考》均获得学术界好评,尤其是《融合》一书,立论新颖,方法独特,逻辑严密,观点深刻,具有极高的学术意义和极强的现实意义。

有已经毕业的学生在“评师网”上评价胡老师的讲课:“恩师胡克森先生作为北大学人,秉承了北大百年的光荣传统,学术功底深厚,教学内容深入浅出,既有深度同时又能很好的结合当前的社会现实,在课堂里聆听胡老师的讲授,实在是一种莫大的享受,至今想起仍然神往!”

许多人疑惑胡老力求上进的动力源于哪里,小老头笑着解释说:“在文化素养普遍偏低的时候我觉得我的追求和大多数人不一样,我想上大学,我想知道大学生的生活是什么样的,想知道大学生眼睛里的世界是什么样的。那时候看了许多人物传记,榜样的力量是伟大的,正如我鼓舞了我身边的人奋发图强一样。” 当被问及结合自己的人生感悟对当代大学生提供建议时,胡老深思之后说:“与过去相比,现在的条件已经好了太多,但学风反倒不如以前。要减少浮躁,看淡功利,要有长远目光,只有战胜了自己的人才能成为伟人,只有功底深厚了,才能使自己的事业楼房建得更高大、更牢固。”

胡老师的女儿胡馨月老师说:“我父亲是一个好强的人,不过他对我唯一的要求就是做好自己的事情。我觉得他最大的缺点就是不修边幅,毕竟是教授了嘛,应该注意一下穿着。父亲也努力想纠正自己的普通话,不过上了年纪就难以改掉口音了。”

大抵研究历史的人都是很简单的,心地纯明,率真,待人赤诚。不管是否因着一口让人难以听懂的糅合了浓厚的洞口口音的普通话造成了一定的交流困扰,他都始终像爷爷一样,以小老头的姿态亲切的陪伴着一届又一届的学生,这种亲切不单是因为年龄上的跨度,更蕴含着一种文学精神的渗透。

(中文系 12级新闻一班 夏玲)